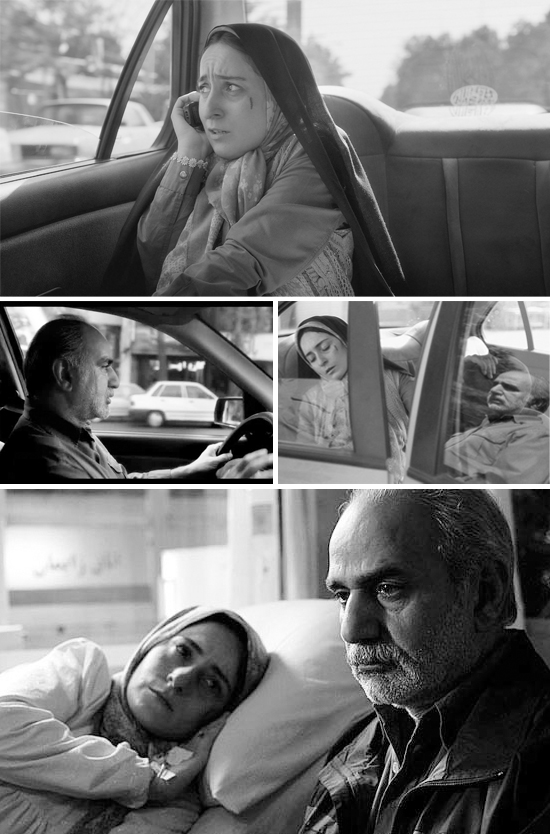

이란 영화 <하루>(레자 미르카리미 감독)는 택시 앞좌석에 앉은 승객이 전화 통화로 누군가와 다투는 장면으로 시작한다. 그 대화를 한참 들은 노년의 택시기사 '유네스'는 느닷없이 차를 세우고 점심을 먹어야 한다며 그에게 내릴 것을 종용한다. 이 장면은 그가 말을 하며 사건을 주도하는 주인공이기보다는 경청하고 신중히 판단하는 인물임을 강단 있는 성격과 함께 단적으로 보여준다. 그의 이런 태도는 앞으로의 서사 진행에 있어 주요한 작인이 되며 인물들을 가만히 응시하는 영화의 시선과 공명한다.

그가 차 안에서 점심 식사를 하던 중, 얼굴에 상처가 난 창백한 안색의 임산부 '세디예'가 불안에 떨며 그의 택시에 탄다. 사실 그녀는 만삭의 미혼모로 누군가에게 구타를 당하고 도망치듯 택시에 오른 것이다. 목적지인 병원에 도달하지만 몸을 가누기조차 힘들어하는 그녀는 미혼모를 향한 달갑지 않은 시선을 피하기 위해 그에게 병원 접수를 부탁한다. 병원에서는 당연스레 유네스를 그녀의 남편으로 받아들인다. 그런데 유네스는 자신이 세디예의 남편이 아니라는 사실을 굳이 밝히지 않는다. 그렇다고 해서 적극적으로 남편 행세를 하는 것도 아니다. 그저 대꾸하지 않고서 저들의 오해를 묵묵히 받아들이고 세디예에게 필요한 최소한의 병원 수속 절차들을 밟아 나갈 뿐이다. 그 침묵은 남편 없이 혼자 병원을 찾아온 임산부를 위해 그가 할 수 있는 최대한의 윤리적 실천이다. 주변 사람들은 그를 남편이라고 단정 짓고 그가 그녀에게 폭력을 휘둘렀다고 믿는다. 세디예는 자신의 몸에 난 심한 상처가 계단에서 넘어져서 생긴 거라고 말하지만, 사람들에게 그것은 남편의 체면을 지켜주기 위해서 아내가 해야만 하는 흔한 변명일 뿐이다.

오랜 경력의 수간호사만이 유일하게 그가 남편이 아니라 호의를 베푸는 택시기사라는 사실을 눈치 챈다. 그녀는 작은 부리로 물을 옮겨서 산불을 끄려는 참새의 무모한 시도에 빗대어 유네스의 행동을 폄하한다. 그럼에도 불구하고 유네스는 그 참새가 되기를 자처한다. 그런 작은 선행만으로는 사회의 근본적인 문제를 궁극적으로 해결할 수는 없다는 사실을 그 스스로도 잘 안다. 그것은 그의 선행에 머뭇거림과 주저함의 침묵이 아로 새겨진 이유이기도 하다.

나아가 유네스는 세디예에게조차 그녀가 처한 현실의 자초지정을 캐묻지 않는다. 그녀도 자신의 몸에 새겨진 구타의 깊은 흔적에 대한 진실을 발설하지 않는다. 결국 세디예는 아이를 낳은 후 목숨을 잃고 만다. 임신한 그녀를 죽음으로 몰고 간 누군가의 실체는 끝내 밝혀지지 않는다. 아니, 애초부터 영화는 그 범인의 정체에 대해 무관심하다. 폭력의 구체적 주체가 사라진 자리는 오롯이 이란의 가부장적 남성이 행하는 익명적 폭력이 차지한다. 그녀의 죽음을 한 개인의 잘못으로 떠넘기는 대신에 이란 사회에 그 책임을 묻는다. 따라서 그와 그녀의 침묵은 여성억압적인 사회를 향한 일종의 시위이다. 그 침묵은 사회적 약자의 목소리를 앗아간 부조리한 현실에 맞서기 위한 소리 없는 항변이다. 그 강요된 침묵에 대항하기 위한 자발적 침묵의 울림은 의외로 묵직하다.

한편, 병원 측은 그녀의 사인이 남편으로 짐작되는 유네스가 가한 폭력에 기인했다는 사실을 암묵적으로 인정할 뿐 그것을 크게 문제 삼지 않는다. 여기에서 아내에게 폭력을 휘두르는 남편에 대한 병원 측의 두둔은 남성적 권위에 대한 모종의 담합이다. 세디예의 사망 소식에도 담담한 표정을 짓고 그녀의 시신 확인조차 거부한다. 참다못해 공분한 의사 한명이 그의 얼굴에 주먹질을 하며 그녀가 끝까지 남편의 체면을 지켜준 점을 상기시킨다. 그 의사의 폭력은 병원의 집단적 침묵에 일시적인 균열을 내고 이내 잠잠해 진다. 반면에 유네스는 끝까지 침묵하며 자신의 체면을 버리고 그녀의 체면을 지켜준다. 그리고 이제 그는 세상에 홀로 남겨진 아이와 새로운 삶을 모색한다.