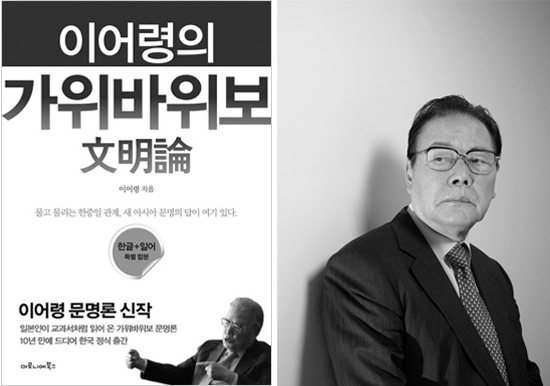

이어령의 『가위바위보 문명론』은 10여 년 전에 일본말로 일본에서 먼저 출간된 것을 2015년 한국어로 출판한 동일저자의 한국어·일어 합본판이다. 이 책이 한국어판이 나오지 않았더라면 "일본 귀신이 될 뻔 한 책"이었다는 저자의 말처럼, 우리는 동아시아의 문명론의 실체를 모른 채 살아갈 뻔 했다.

21세기 들어와 세상은 한치 앞을 못 볼 정도로 정치 경제 사회 문화 등 모든 분야에서 급진적으로 변화하고 있다. 서구 유럽이 경제적으로 많이 가라앉고 세계 정치-경제 중심이 동아시아로 크게 이동하고 있다. 세계 10대 은행 중 4개가 중국에 있고, 그 중에는 공상 은행이 가진 달러는 유럽 전체의 달러보다도 많다고 하며, 최근우리나라의 신용등급은 일본을 앞지르며 역대 최고의 신용등급을 받았다. 이제 동아시아는 '가난'에서 벗어나 '문화'의 길로 나갈 수 있는 단계에 이미 접어들었다고 볼 수 있다. 어쩌면 백범 선생이 <나의 소원>에서 말했듯이, 우리가 리더가 되어 세상의 문화를 이끌고 '문화의 세상'으로 나갈 수 있는 시기가 온 것이다. 그러나 이러한 문화의 세상은 무력-경제력의 시위로 다가오는 것은 결코 아니다. 문화, 그것도 세상 사람들과 나라와 민족들이 더불어 상생할 수 있는 새로운 비전과 이념을 바탕으로 평화의 길로 이끌어 나가야 한다.

언제부터인가 '동아시아 문명론' 혹은 '동아시아 르네상스론' 등이 고개를 드는 것도 이러한 흐름을 반영하는 것인데, 이것은 박근혜정부에서 지향하는 "문화 융성의 시대"를 강조하는 것도 이러한 세상의 흐름과 깊은 연관이 있는 것이다. 이러한 시기에 눈에 띄는 책이 『가위바위보 문명론』인데, 이 책은 바로 동아시아 중심의 21세기 문명론을 이야기 하고 있다. 이 책에서 그 문명론의 중심 비유는 동아시아에서 오랜 전통을 가지고 있는 놀이인 '가위바위보' 놀이이다. 원래 '가위 바위 보' 원형은 중국의 도교 사상에서 비롯되었고, 그것이 장사하는 상인들 틈에서 숫자놀이 게임인 수원으로 발전하였다 한다.

동아시아 삼국(한·중·일)이 '가위 바위 보'의 오랜 전통을 공유하고 있는데, 이러한 삼국 공통의 오랜 전통적 기반은 한·중·일 관계에서 일종의 정치적으로 '가위바위보'식 놀이를 하며 살아왔다. "바위는 가위를 이기지만 가위는 보자기를 이긴다. 그리고 보자기는 최하위가 아니라 최상자에 있던 주먹을 이김으로써 동그란 순환의 고리를 만든다. 동그랗게 순환하는 가위바위보의 관계가 대륙, 해양 사이에 낀 반도의 절묘한 세 문화의 상생, 순환의 한중일 관계가 새 문명을 열게 된다"는 동아시아 한중일 삼국의 이야기이다. 즉, "부드러운 '보'가 딱딱한 '바위'를 이기는 가위바위보의 '덕(德)'이 동아시아 평화의 엔진이라는 것인데, 가위와 보만으로는 성립될 수 없는 가위바위보 놀이는 대륙인 중국과 섬나라인 일본 사이에 한반도라는 '가위'가 존재함으로써 비로소 끊임없이 경쟁하면서도 절대승자 없는 다이내믹한 둥근 원이 만들어 진다는 것"이다. "가위바위보 놀이는 혼자서 할 수 없는 평등한 게임"으로 "상대방의 손과 만나 의미가 생기게 되는 관계이며 대화"이다. 이러한 놀이는 서양의 '금·은·동'의 서열식 또는 '동전던지기' 놀이와 같이 '모' 아니면 '도'라는 '이항대립의 극단론으로 나가지 않고, 서로 상생-순환의 관계인 것이다.

우리는 동전던지기, 가위 바위 보, 주사위 던지기 등을 통헤 그 결과에 따라 운명을 가르는 순간을 맞기나 그 결정에 따르게 되는 경우가 종종 있다. 이미 우리나라 삼국시대부터 문헌에도 나오는 주사위 놀이에 많은 관심을 가지고 있던 필자는 동전던지기도 아닌 '가위 바위 보 놀이'에서 운명론도 아닌 문명론을 논한 이 책을 읽고 어떤 완결된 의미의 저서가 아니라, 우리 스스로에게 던지는 문명사적 사명에 질문을 던지는 새로운 문화론의 '화두'로 읽혀졌다.

서두에서 언급했듯이, 어어령 교수가 일본에서 출판한 이 책이 다시 이 시점에 우리말로 내놓은 이유는 "가위바위보의 기원을 찾아서 서구문명과 다른 한중일 공유가치를 밝히는 작업"으로 수직적-지배/복종적 상호관계로부터 이제는 수평적-호혜적 상호관계로 나아가야 하는, 21세기 세계인들의 미래에 동아시아 지식인들이 던지는 고뇌어린 성찰중의 하나라는 것이다. 이 점이 바로 이 책의 중요한 가치로 여겨지는 지점이다.